김승희 금속공예 작업은 미국 크랜브룩 미술대학인에서 시작된다. 그는 금속공예가 어떤 수업을 하는지 뚜렷하게 알지 못하면서 막연하게 아름다운 어떤 형태가 있는 작업을 꿈꾸면서 유학길에 오른다. 첫 수업 시간 그의 손에 무거운 망치와 두꺼운 쇠 파이프가 쥐어졌다.

서울의 대장간에서 보던 망치질(그에게는 막노동으로 인식된) 배우려고, 힘들게 유학 왔나 싶어 너무나 당황스러윘지만 시간이 흐름에 외로운 유학시절을 견딜 수 있는 출구로써 차츰 금속 작업과 친숙해졌다. 그렇게 시작한

그의 첫 번째 판금 작업, ‘황동 병’에서부터 다양한 은기 작업들 그리고, 향후 한국에 돌아와서 발표하는 주전자, 구절판, 수저들은 오늘날 문화예술계에 널리 알려진 김승희 금속공예의 뿌리가 되었다. 귀국 후 김승희 뇌리를 떠나지 않는 주된 관심은 한국 금속 공예의 뿌리를 찾는 일이었다.

그래서 그는 국립 중앙 박물관, 전통 기능 보유자를 찾아 다니면서 우리의 전통기법, 소재, 조형성에 대한 미학적 특징을 연구하게 된다.

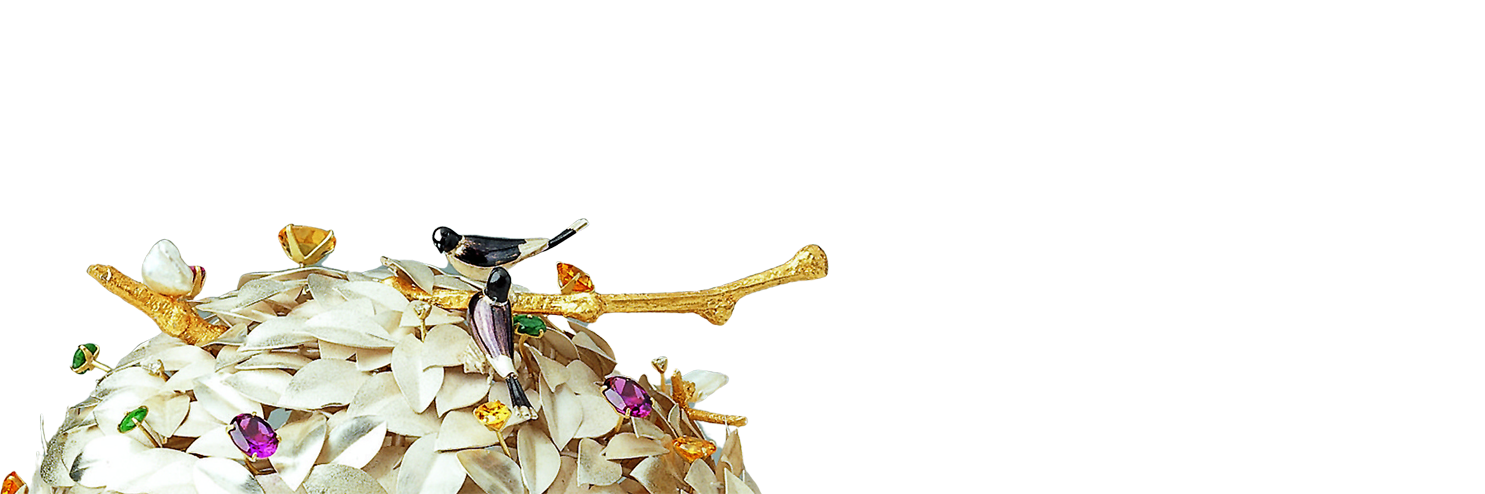

김승희 작품에서 우리는 자연의 내면을 들여다보려는 그의 조형적 시선과 더불어 한국미의 한 특징으로 화자되는 ‘구수한 큰 맛’(고유섭) ‘무작위의 작위’(김원룡)와 같은 미학적 언급들을 불현 듯이 만나게 된다. 그의 첫 망치 작업의 결과물인 ‘황동 병’은 비록 힘든 미국 유학 생활 중 시도한 첫 작업이지만 그의 내재된 조형성의 표현으로, 한국적 온화함, 그러나 긴장감까지 느껴지는 곡선미의 완결판이다. 한국에 돌아온 후 그가 추구한 한국적 기법과 재료적 실험, 조형성 연구는 그의 작품들로 그 결실을 볼 수 있다.

그의

옥 작품 시리즈는 특별히 소재가 지닌 유백색의 반투명, 옥이 지닌 고결함과 한국적 조형의 절제된 미와의 만남이 절묘하게 화합을 이룬다. 그의 작업에서 우리는 현대 금속공예를 통해 볼 수 있는 ‘한국미의 재발견’을 음미한다.